(写真:02. GalleryView,Nostalgia)

今日は、マディソンです。

ただ今メトロポリタン美術館では“アメリカ発:ファッション語彙集”というファッション展示が開催中です。この展示は2つのパートに分かれていて、現在開催されているのがパート1。9月1日からスタートしたんですが、パッチワークや、12の感情的テーマに沿ったデザインが紹介されています。

確かに、服を選ぶときって、もちろんTPOは大切ですが、といってそのさまざまな場合に、私たちの感情がそこに投影されている気はしますね。

(写真:10. VeilFlagSterlingRuby )

アメリカ的といえば、国旗の赤、白、青。

今回の展示でメトロポリタン美術館キュレーターのアンドリュー・ボルトンが問いたかったのは、“アメリカ人とは誰なのか?”という言葉だそうです。それを受けてアナ・ウインター・コスチューム・センターのキュレーターを務めるウエンディ・ユーが、その言葉を意識して集めたのが現在展示されている100点の作品だということになります。

アメリカに元々住んでいた先住民族のアメリカン・インディアン以外は皆移民なのですから、一体だれがアメリカ人なのかという問いには、哲学的な響きすらありますね。

(写真:08. GalleryView,Comfort)

(写真:13. AndreWalker)

12の感情的テーマと、それに関連する言葉が服の上に表記されています。上の写真の向かって左側にはサスティネイション、右側にはリアシュアランスという言葉。どちらも12のテーマの一つであるアシュアランスに関連のある言葉であり、それを表現したデザインです。アシュアランスは保証という意味ですが、サスティネイションは近年世界中でうたわれているサスティナブルとも繋がっていて、生存の手段を維持していくという意味。一方のリアシュアランスは安心、という意味です。

何となく、そう言われてみればそんな気もしてくるものの、でも果たしてこのお題を上げられてから写真のファッションに行きつくのかどうか…その辺はよく分からない気もしますが。

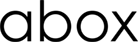

(写真:11. SignatureQuiltAdelineHarrisSears)

扉の写真もそうでしたが、パッチワーク・キルトって如何にもアメリカらしいですよね。アメリカ人とはだれかという問いに対して、パッチワーク・キルト刺繍を楽しむ人、着る人、という表現もできるくらいに。

実はアメリカのパッチワーク・キルトは、1700年代に始まっているそうです。メイフラワー号でピューリタンの人たちが新大陸へとイギリスを後にしたのが1620年のこと。アメリカ建国が1776年だそうですから、建国の頃には、ニューイングランド地方の人々はもうキルトを始めていたということになりますね。

キルト創作には不思議な魅力があるようで、そうそう伝説の歌姫三浦百恵さんが素晴らしい作品集を集めた本を出版されて話題になりました。その百恵さんを指導されたキルトの第一人者がモットーとされているのは、“少しずつでも縫っていけば必ず完成するのだから、無理をして家庭をおろそかにせず、生活を楽しむこと。”だそうです。キルトはその目的が完成ではなく、生活をのなかで自分を表現すること、という言葉はストイックなピューリタン文化と確実につながっていて、つくづく初期のアメリカ人的だと思います。

その後、コロナが起きる前までのアメリカ人は、何時しかそんな歴史を忘れ、生産性と効率を追い求めていきました。キルト的生活感を無くし、本来のアメリカ的でなくなってしまっていたのかもしれません。

(写真:03. GalleryView,Belonging)

星条旗が何といってもやはり一番、アメリカ的ですよね。

アメリカのファッションを表現する12の語彙として今回あげられているのが、ノスタルジア(郷愁)、ビロンギング(帰属)、ディライト(歓喜)、ジョイ(喜び)、ワンダー(驚き)、アフィニティ(類似)、コンフィデンス(自信)、ストレングス(力)、ディザイア―(欲望)、アシュアランス(保証)、コンフォート(快適)、コンシャスネス(自覚)だそうです。

(写真:16. DonnaKaran )

(写真:15. RudiGernreich)

次に紹介されていたのが、アメリカのデザイナーたち。ダナ・キャランは特にニューヨーク的でもあります。マンハッタンの有名デザインスクールのパーソンズを卒業した彼女は、アン・クラインに就職、すぐに頭角を現してチーフデザイナーに抜擢されました。

ダナの父親は仕立て屋で、母親はモデルだったというのですから、デザイナーを志す以前に、ファッション業界の表も裏も理解していたことでしょう。実は彼女が夫とそのブランドを立ち上げた1985年、資本バックアップしたのは日本のタキヒヨーだったそうです。

下の写真は60年代を風靡したルディ・ガーンライヒのジャンプスーツ。彼はアメリカのユニセックス・ファッションのパイオニアで、ミニマリストでもあります。女性の服がセクシュアリティを表現することを嫌い、それを公言していた彼は、女性を性の対象として見せるような服をデザインすることを拒否し、“女性への尊敬を表す唯一の方法は、その服を女性としてではなく、一人の人間とみてデザインすること”と言い切っています。そうすることで、彼女たちの身体を自由に解き放つこと、と。

(写真:06. GalleryView,Wonder)

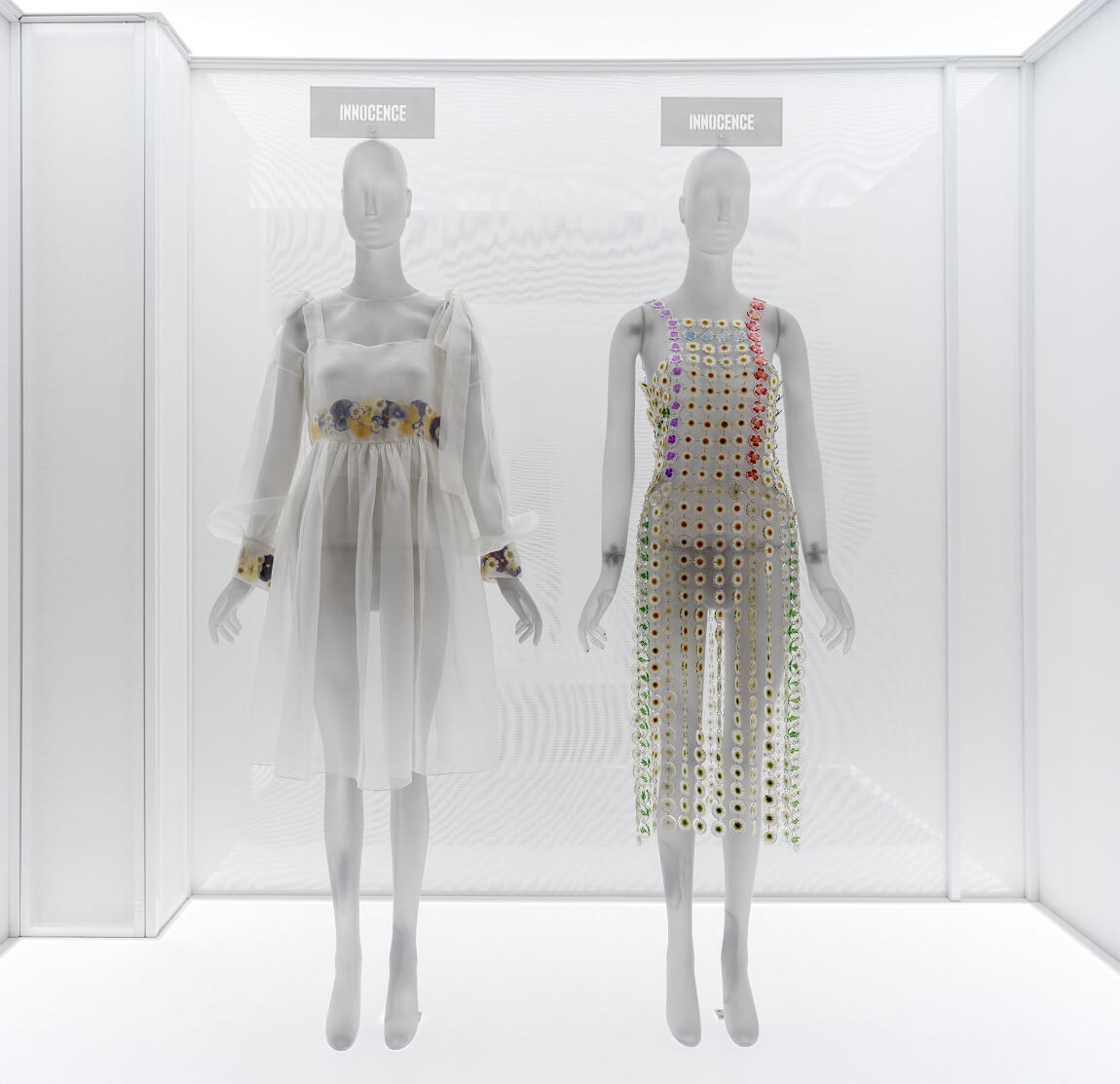

この2つのドレスについている表示はイノセンス(無垢)というもので、これらは12のテーマのうちの自覚と関係がありそうですね。

今回の展示にはダナ・キャランをはじめとする世界的なデザイナーたちだけではなく、アメリカ産のミレニアルズの若い才能あふれるデザイナーたちの作品も何点か含まれて、重厚さとのバランスをとっているようです。

(写真:01. GalleryView,Nostalgia(right)andBelonging(left))

(写真:12. RalphLauren)

これぞアメリカ。ご存知ラルフ・ローレンです。

今回の展示の大胆な試みは、アメリカという国の多様な文化的アイデンティティを、衣装という観点から考察することで、アメリカという国スタイルが一体何なのか、ファッションで再定義してみよう、というものでした。

実はメトロポリタン美術館は、キュレーターのボルトンによると、20年前に一度同じテーマでアメリカを定義してみているそうです。今回の再定義では言葉による分類が新しく、12の語彙が、アメリカのファッションを再定義する上で重要な意味を持ってくるようです。ボルトンは“ダイバーシティや包括的であること、サスティナブル、ジェンダーフリーなど、様々な社会の進化をアメリカのデザイナー達は先頭に立って表現してきたと言えます。これらのアイデアを深く考察して表現してくれていたデザイナーがいたからこそ、アメリカらしいファッションというものが生まれてきたと言えましょう。”

(写真:17. PatrickKelly )

37歳という若さで骨髄の病気で亡くなってしまったパトリック・ケリーのドレスも展示されています。ミシシッピの生まれで、自身はオーバーサイズのTシャツを着ていることで知られていた彼の、セクシーでユーモアあるデザインを最初に認めたのはアメリカではなく、なんとパリだったそうです。

彼が初めてコレクションをパリで発表したのは1985年の春でしたが、それ以前に既にエル誌が6ページを割いて彼のコレクションを紹介したというのですから、どんなにパリのファッション界が彼に熱狂していたか分かるというものです。グレイス・ジョーンズ、マドンナ、ダイアナ妃、ジェーン・シーモアら当時のスターたちが彼のデザインした服をこぞって着ていました。確かに、他のアメリカンなデザイナー達のドレスより土臭さがないというか、洗練されている感じがしますね。

(写真:05. GalleryView,Wonder(Left),Warmth(Center),Joy(Right) )

今回のパート1展示は4月一杯まで、5月5日からはより大きな規模で、アメリカのファッションを取り巻く環境やストーリーに焦点を当てた展示パート2へと続くそうです。

今回の展示を見ていると、コロナという人類全体への試練をようやく抜け出そうというこの時だからこそ、私たちそれぞれが、自分たちが誰で、何処から来て、何処に向かおうとしているのか、考えてみることには大きな意味があると思いました。いわば、意識のリセットですね。

ではまた、ニューヨークでお会いしましょう。