パリのメトロ、コンコルド駅からこんにちは、吉田タイスケです。さて今回の写真日和は、ピカソの没後50周年を記念してイギリスのデザイナー、ポール・スミスがアート・ディレクションを担当した展示が行われている、パリのピカソ美術館を訪れます。

マレ地区はサン・ポール駅で下車。8月はバカンスの季節ですが、パリ中心部はいつもと変わらず観光客で賑わっていました。

道すがら、通りの表示板の上にアートなオブジェを発見しましたが、無論これはピカソとは関係ありません。

最寄りの駅から徒歩10分、ピカソ美術館が見えてきました。

マレ地区には「ミニ庭園」と呼べるような公園がいくつかあり、ピカソ美術館に隣接したこの空間もそのひとつです。Jardin Berthe Weill。

中に入りましょう。17世紀に建てられた塩税徴収官の邸宅を20世紀にパリ市が買収、ピカソ美術館として転用し、現在に至ります(ざっくり)。

エントランスを抜けると改装後の大階段、手すり、天井や床の装飾の見事さに目を奪われ、ピカソ作品に辿り着く前にまず足を止めてしまいます。

吹き抜けの空間に、市松模様に組まれた大理石の床が絵になりすぎじゃないですか?

踊り場のアーチの向こうに見えるのは、「L’Acrobate(1930)」。サーカスでのパフォーマンスに触発されたピカソが描いた作品です。あり得ないポーズなのですが、調和と躍動が同時に感じられる不思議なバランスを保っています。

さて、展示はVOGUE、1951年5月号の誌面から始まります。

ドレスを着たモデルの写真にピカソが「イタズラ描き」と言ってもいいような筆を加え、時にグロテスクでユーモア溢れる「作品」に仕立てる様子は、アートディレクションを担当したポール・スミス本人が言うように「遊び心と喜び」に満ちています。

ウェディングドレス姿のモデルの背後にも、悪魔。13歳の頃には日常の風景をスケッチした風刺雑誌を自分で作っていたピカソ。「子供は誰でも芸術家だ。問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかだよ。違うかい?」と声が聞こえてきそうです。

続いて隣の部屋へ。写真は1906年に、ルーブル美術館で鑑賞した紀元前のイベリア美術に影響されたピカソが、女性の身体をテーマに形と空間の単純化に取り組んだ習作。「Femme aux mains jointes(1907)」。

この無表情感、形態のシンプルさだけを抽出したような身体、中性的な雰囲気はまるで、紀元前の神聖な存在をモチーフにした石像に対面しているかのような気分にさせられます。

続いて、ピカソが美術史上初めて取り入れた様式のひとつ「コラージュ」へのオマージュをこめた、ヴィンテージ壁紙を貼り合わせた展示室。「実際の部屋のように、壁紙が貼ってある展示室に作品があっても良いのでは?」という、ポールのアイデアで実現しました。

これが全く過剰ではなく、むしろ作品と響き合う音楽のようで、誰かの家に招かれてピカソの作品を眺めているような気持ちにさせてくれる空間になっています。「La liseuse(1953)」。

こちらは道化師の姿をしたピカソの第一子、ポールの肖像「Paul en Arlequin(1924)」。ピエロ、ダンサー、曲芸師など、人生の喜びと哀しみが凝縮された舞台やサーカス周縁の人々は、ピカソにとって生涯重要なモチーフのひとつでした。

この部屋は道化師の衣装が拡大して部屋全体に満ちたようで、まるで絵画の中に入っていく舞台のようです。

1階から2階へ通じる階段途中にある窓。ガラスにかわいい鳥が描かれています。これもポール・スミスの遊び心でしょうか?真似したくなりますね。

上階に通じる緩やかな上り坂は、ポール・スミスを象徴する「シグネチャー・ストライプ」を取り入れた特注のラグ。

こちらはゲルニカ以降、第二次世界大戦時代に描かれた絵画。紛争そのものは描かれずとも、色調はモノトーンが占め、画面を陰鬱な空気が支配します。

「テーブルに置かれた骸骨、ウニ、ランプ(1946)」。

こちらは「Téte de femme、女性の頭部(1940)」。怖いです。悲鳴が聞こえてきそうです。描かれた女性もビックリだとは思いますが、、。

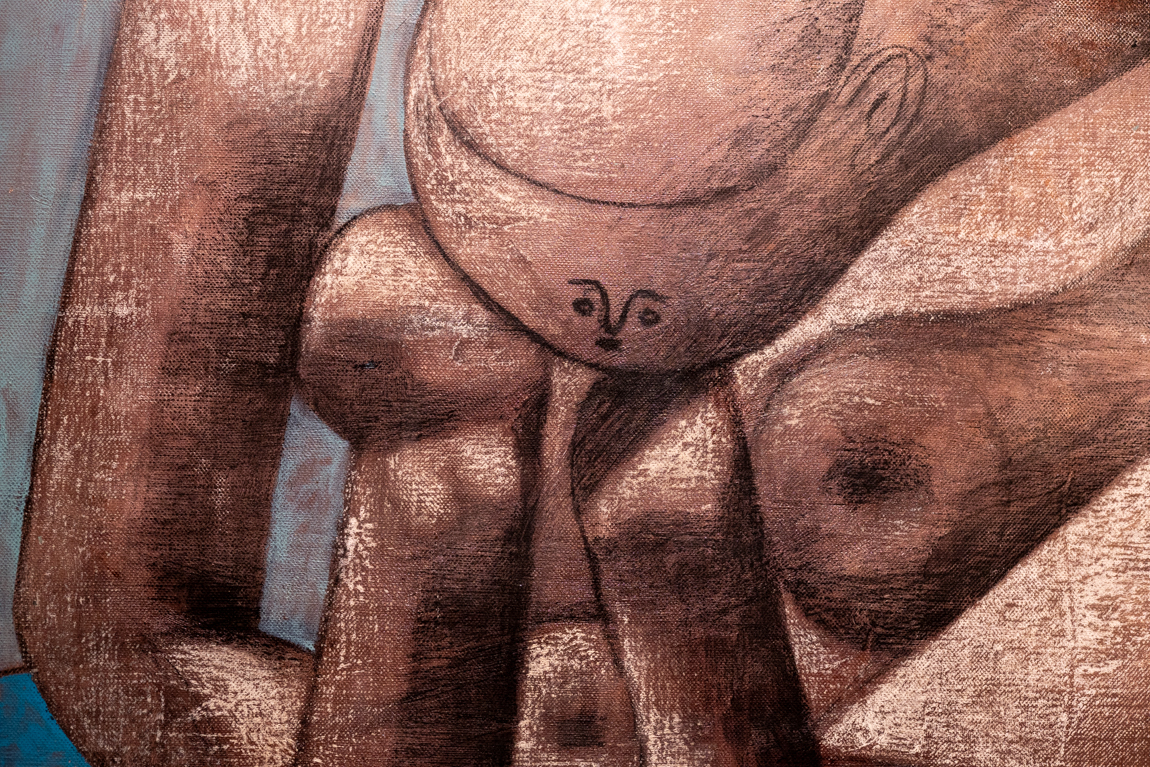

「Grande Baigneuse au livre(1937)」本を持つ大きな水浴女。量感を伴って身体がデフォルメされていますが、この女性の表情に先日見たカリアリの考古学博物館を思い出しました。

この表情部分です。

こちら紀元前カリアリの匿名彫刻。ピカソが多くのインスピレーションをプリミティブアートから受けていることは自明ですが、これもよく似ています。

さて、一転して明るい色調のストライプルーム。ピカソがシュルレアリスムに傾倒していた時代にストライプが描き込まれた5つの絵画を、ポール・スミスらしいひねりの効いたストライプの壁に展示しています。

明るい色とストライプのリズムで、絵画が喜んでいるかのようです。

「Portrait de Marie Thérèse(1937)」ピカソのモデルとして最も有名なマリー・テレーズの前を通り過ぎるギャラリーもストライプ。あ、そういえば自分もストライプでした(笑)。

続いては、「草上の昼食」展示室です。マネが1853年に描いてサロン(官展)に出品した「草上の昼食」は、今まで描かれなかった「現実の裸婦」を初めてキャンバスに描いたことで当時一大スキャンダルを巻き起こした、というエピソードが有名ですが、、

ピカソはその絵画をモチーフに、なんと1959年から1962年の間に27枚(!)の絵画、140枚のドローイング、数十枚の版画を制作しています。

「どれだけ“草上の昼食”にこだわってるのよ!?」というレベルなのですが、その執着の理由までは解説に書かれていませんでした。ピカソ先生、教えてください。

さて、展示も終盤。こちらはピカソ晩年の3年間に描かれた絵画が並ぶ展示室です。「Vieil homme assis(1970)」椅子に座る老人。

そもそもピカソはギネスブックに認定される世界一多産な画家・アーティストであり、生涯で絵画、版画、彫刻、挿絵などを含めて14万点以上の作品を残しています。

そのペースは生涯全ての日数を使っても、1日で約5作品を仕上げるハイペース。そして晩年の3年間はその中でも創作意欲が爆発した時期にあたり、今まで以上に大胆な表現と早い筆致でそれぞれを仕上げているのですから、北斎もびっくりです。そのエネルギーだけでも、ほんと圧倒されます。

そしてポール・スミスが個人的にお気に入りという「ピカソ展のポスターを重ね貼りした部屋」。

パリの街中で、壁にポスターが何枚も重ね貼りしているような雰囲気を再現したかった、というこの展示室。その遊び心をピカソ本人も楽しんだでしょうか。何枚か持って帰りたいポスターもありました。

ポスターの賑わいを通り過ぎ、たどり着いた最後の部屋には一枚だけ。ピカソが現世を旅立つ一年前に描かれた「Le Jeune Peintre(若い画家)」がポツンと飾られています。

ピカソの自画像とも目されるこの絵画は月並みな解釈ですが、晩年に近づいて目指していた自由な境地に達し、何にも囚われないピカソの内面が描かれているように思えます。

表情は微笑んでいますが、虚な瞳と輪郭に沿って添えられた青には孤独も感じます。そう、孤独と自由を愛したスナフキンにも似ているような、、←帽子だろ。手に持っているのは筆でしょうか。

ピカソ美術館は訪ねるたびに新しい何かを見つけられるパリで一番好きな美術館ですが、好奇心にあふれ自由奔放なポール・スミスがディレクションすることで、パブロとポール、二人の遊び心は加速して相乗効果を生み出していたように思います。

ピカソはきっと天国でも少しも変わらず、新しい表現を模索しまくっているんだろうなと思える、今回の展覧会でした。

次回はパリのサンジェルマン地区に新しくできた、カクテルバーを訪ねます。どうぞお楽しみに。